Факелоносцы от Городищенского района(Эстафета Олимпийского огня 2014)

С 7 октября 2013 года в нашей стране стартовала эстафета Олимпийского огня. Факел с Олимпийским огнем за 123 дня своего путешествия побывает почти вовсех уголках Российской Федерации. 10 января кортеж эстафеты Олимпийского огня «Сочи-2014» доставил огонь в областной центр.

Чести пронести егобыли удостоены 14тысяч факелоносцев. Отбор кандидатов проводился при помощи компании Соса-Соlа, администраций всех субъектов России и оргкомитета «Сочи-2014». В число отобранныхфакелоносцев попали и три наших земляка. Один из них - городищенец Владимир Пегов.

Каждый факелоносец нес огонь, зажженный в самой Греции, на расстоянии в 300 метров. Забег Владимира Пегова пришелся на вечернее время, когда эстафета уже приближалась к концу. Участок его пути (слот №194) проходил по улице Лермонтова, мимо высших учебных заведений Пензы. Встречать «олимпийцев» вышли студенты, молодые семьи с детьми, ценители спорта и настоящие российские болельщики. Они приветствовали «бегунов» криками, махали руками, улыбались.Владимир Олегович передал огонь руководителю Завиваловского конного завода Виктории Пануриной, которая повезла его на тройке лошадей.

«Для меня огромная честь — быть причастным к этому историческому событию. Я горд, что пронёс Олимпийский огонь, и верю, что его свет и сила помогут нашим спортсменам одержать победу на Играх!» — поделился своими эмоциями Владимир Пегов.

Приятно отметить, что одним из 205 факелоносцев оказался Сергей Ягудин из с. Новые Забалки. Под номером 38 участник торжественной эстафеты Олимпийского огня из нашего района достойно пронес зажженный факел на расстоянии 300 метров и передал его чемпиону России по легкой атлетике Юрию Сараеву.

Еще в марте Сергей Гаязович получил приглашение выполнить приятную миссию. Заполнив ряд документов, необходимых для участия, стал ждать утверждения своей кандидатуры. А в июне Сергей получил радостное известие из оргкомитета (г. Москва) - он стал факелоносцем.

- Эмоции переполняют меня. Я горд тем, что участвую в этом событии, я горжусь нашими земляками, спортсменами, рабочими, бизнесменами, - говорит Сергей, крепко сжимая в руке факел. – Считаю, что мне выпала большая честь. Ведь стать участником исторического события можно лишь раз в жизни.

Наш земляк вместе с другими участниками эстафеты побывал во дворце спорта «Буртасы» на Олимпийском уроке, а затем пензяки допоздна находились на «Дизель-арене», где состоялся финал праздника. Далее кортеж эстафеты направился в Саратов.

Следует заметить, что выпускник общеобразовательной школы села Новые Забалки 2003 года Игорь Чашников тоже стал факелоносцем. Он пронес свой факел по улицам г. Саранска.

С использованием материалов Городищенского вестника.

Известные люди города Городище

Яицкие казаки в походе

В мае 1681 года за 48 километров на юго-восток от Пензы пришли работные люди, которыми руководил сотник Алексей Возницын. Им надлежало возвести крепость – опорный пункт Московского государства, построить одно из укрепленных звеньев Сызрано-Вяземской засечной сторожевой черты, которая должна была послужить для защиты от набегов степных кочевников. Эту дату и считают годом рождения города Городища.

Городищенский район образован 16 июля 1928 года на основании постановления ВЦИК РСФСР «О составе округов, районов и их центра Средне-Волжской области».

В Средне-Волжской области район находился по 1929 г. С 1929 г. по 1935 г. был в Средне-Волжском крае, с 1935 г. по 1936 г. входил в состав Куйбышевского края, а с 1936 года по1937 г. - Куйбышевской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1939 года Городищенский район вошел в состав Пензенской области.

В 1951 году в состав Городищенского района вошла территория ликвидированного Чаадаевского района.

За более чем 300-летнюю историю район дал России немало замечательных людей, прославивших Отчизну трудом и мастерством, ратными подвигами на всю страну, на весь мир. С населенным пунктом на реке Юловка связаны имена русских писателей и ученых.

1 июня 2004 года исполнилось 80 лет доктору филологических наук, профессору кафедры русского языка Самарского госуниверситета, заслуженному деятелю науки РФ Елене Сергеевне Скобликовой. В 1942 г. она окончила Городищенскую среднюю школу и поступила на учительскую работу в Канаевскую школу. Одновременно заочно училась в Куйбышевском пединституте. В 1944 г. Елена Сергеевна перевелась в Пензенский пединститут, который окончила в 1946 г. Тогда же Е.С. Скобликова выбрала для себя нелегкую дорогу ученого, получив впоследствии признание как известный языковед-русист. Она достойно вошла в тот ряд знатных земляков, которыми гордится Городище.

Городищенский уезд – родина академика Николая Михайловича Алексеева, видного представителя Арзамасской школы живописи. Он учился в ней, а после окончания Академии художеств вернулся в Арзамас и стал руководителем художественных классов.

Одна из работ художника, присланная в Академию художеств, на публичной годовой выставке была приобретена императрицей Александрой Федоровной. Императрица «пожаловала» Н.М. Алексееву за нее бриллиантовый перстень. (Картина «Торбанист», 1836 год). Николай Михайлович занимался живописью и мозаикой, но наибольшую известность он получил как портретист. Его полотна хранятся в Третьяковской галерее и Государственном Русском музее.

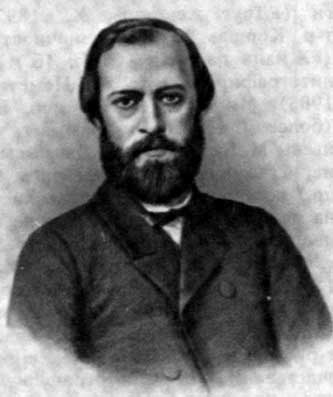

Говоря о замечательных людях местного края, нельзя не назвать имена русских литераторов. В 1835 году в Городище родился Александр Николаевич Баженов - театральный критик, драматург, переводчик. Современники называли его «Белинский русской театральной критики». Большой любитель театра, Александр Николаевич основал в 1863 году еженедельную газету «Театральные афиши» и «Антракт» - единственное в России издание, сыгравшее положительную роль в борьбе за реалистический театр.

30 сентября 1852 года в семье смотрителя Городищенского тюремного замка Федора Алексеевича Дормидонтова родился сын Григорий, который стал ученым и читал лекции по истории римского права в Казанском университете. Григорий Федорович Дормидонтов был секретарем юридического факультета, редактировал отдел Ученых записок, написал ряд рефератов и статей, состоял ректором университета.

В Городище прошло раннее детство видного русского историка, почетного академика Василия Осиповича Ключевского. В 1845 году его отец получил назначение в этот уездный город: стал служить священником в местном Троицком соборе и преподавать в приходском училище. Через год глава семьи переменил место службы, переселился в село Можаровка. Позднее, уже находясь в зените славы, автор «Курса русской истории» не раз вспоминал городищенские места, в 1891 году посылал деньги можаровским крестьянам.

Городище - колыбель двух советских академиков. В 1903 году здесь родился крупный экономист Лев Николаевич Иванов, а в 1919 году - Петр Петрович Вавилов, президент Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина.

Академик международного права Л.Н. Иванов (15.07.1903 - 06.09.1957) - автор 13 монографий и более 120 работ по экономике и истории международных отношений, морской политике и морским вооружениям.

Прекрасно зная языки, он в годы Отечественной войны побывал в США, Канаде, Швеции. По заданию МИД СССР выезжал в Берлин, Лондон, Париж для участия в работе совещания министров иностранных дел, Парижской мирной конференции, 1-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Лев Николаевич заведовал сектором Института экономики Академии наук СССР, состоял экспертом Министерства внешней торговли, возглавлял редакцию международных отношений в издательстве иностранной литературы. Он был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Петр Петрович Вавилов (30.05.1918 - 15.12.1985), окончив Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева, участвовал в Великой Отечественной войне, воевал в артиллерийских войсках. После демобилизации учился в аспирантуре, успешно защитил кандидатскую диссертацию. Затем в течение 16 лет работал в Коми АССР и в 1964 году защитил докторскую диссертацию. В 1971 году был назначен ректором Тимирязевской академии, стал членом-корреспондентом, а вскоре и академиком ВАСХНИЛ. Крупный ученый в области биологии растений, он выпустил в свет свыше 250 научных работ, в т.ч. 20 книг.

С августа 1978 года П.П. Вавилов - президент ВАСХНИЛ. За большие заслуги перед родиной он награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, многими медалями.

Заслуженного работника лесной промышленности, почетного академика Российской Академии естественных наук, ветерана Великой Отечественной войны Якунина Николая Константиновича (родился в 1920 году в г. Городище) хорошо знают в сфере разработки, производства и применения деревообрабатывающего оборудования и в России, и в мире.

Одновременно с педагогической деятельностью он вел научно-исследовательскую работу по инструментальной тематике.

С 1969 по 1978 г. являлся научным редактором-консультантом по деревообрабатывающему оборудованию. Николай Константинович имеет более 120 опубликованных работ. Сейчас проживает в Москве.

Автор: Алания.

Смирнова Матрёна Платоновна

Матрёна Платоновна Смирнова (1913–1981) — русская поэтесса, чьё творчество стало голосом родной земли и воплощением глубокой народной мудрости. Родилась 20 ноября 1913 года в селе Русский Ишим Городищенского уезда в крестьянской семье. С малых лет познала труд: с двенадцати лет жала, молотила, пряла наравне со взрослыми. Окончив три класса начальной школы, она не оставила стремления к знаниям и в семнадцать лет завершила учительские курсы в Городище, после чего три года преподавала в сельской школе.

Её жизнь была отмечена и личной трагедией: муж, директор школы и учитель математики А.А. Смирнов, погиб на фронте в 1943 году. Оставшись одна с двумя сыновьями, Матрёна Платоновна всю оставшуюся жизнь посвятила детям, родному селу и поэзии.

Творческий путь Матрёны Смирновой начался в юности — она писала пьесы, рассказы, а позже — стихи, которые стали печататься в «Пензенской правде». В 1952 году вышел её первый сборник «У нас в селе». Настоящая известность пришла к ней в 1963 году, когда стихотворение «Милая роща» привлекло внимание композитора Октября Гришина. Рождённая в соавторстве песня покорила сердца слушателей в исполнении Пензенского народного хора и soon стала поистине народной.

Произведения Смирновой публиковались в центральных изданиях: «Правде», «Сельской жизни», «Крестьянке», альманахе «Земля родная». Она выпустила несколько поэм и сборников, а в 1964 году была принята в Союз писателей СССР. На её стихи создано более двадцати песен композиторами Пензы, Москвы и Санкт-Петербурга.

В память о поэтессе берёзовой роще на берегу Ишимки присвоен статус заповедной и имя «Русско-Ишимская берёзовая роща имени М.П. Смирновой». Её наследие хранится и в школьном музее села Русский Ишим.

Основные произведения:

- Поэмы: «Орловы» (1957), «Калина» (1963)

- Книги для детей: «Таня-неумелочка» (1959), «Чудесная корзинка» (1962)

- Сборники стихов: «У нас в селе» (1952), «Деревенские вечера» (1960), «Милая роща» (1967), «Наша сторона» (1979)

Её поэзия остаётся живым свидетельством любви к родной земле и её людям.

Георгиевский кавалер Михаил Плотников из Сурска.

Михаил Иванович Плотников – боевой летчик времен Первой мировой войны, полный Георгиевский кавалер, солдат, начавший службу в царской армии, а окончивший ее офицером Рабоче-крестьянского Красного Военно-воздушного Флота.

Михаил Иванович Плотников – боевой летчик времен Первой мировой войны, полный Георгиевский кавалер, солдат, начавший службу в царской армии, а окончивший ее офицером Рабоче-крестьянского Красного Военно-воздушного Флота.

Родился он в 1891 году в поселке Николаевский Хутор (ныне г. Сурск).

В 1913 году успешно окончил курсы учебной команды при 45-ой артиллерийской бригаде (ныне артучилище в Пензе), стал канониром, получив первый офицерский чин. Продолжил военное обучение в Александро-Михайловской летной школе при Михайловской артиллерийской академии.

В 1915 году подпрапорщик Плотников прибыл на службу в 7-й Армейский Авиационный отряд II Гвардейского корпуса действующей армии.

Летал на быстроходном по тому времени самолете «Фарман-VII».

Свой первый и второй Георгиевские кресты летчик Плотников получил за то, что во время разведки львовских укреплений ему удалось сохранить подбитый самолет целым, дотянуть до своих и посадить машину. Он также доставил ценные сведения своему командованию.

В 1916-1917 годах высшим фронтовым командованием были возбуждены еще два ходатайства о награждении Михаила Плотникова высшей в царской армии боевой наградой – орденом Георгия II и I степеней, что позволило ему получить почетное звание полного Георгиевского кавалера.

Автор: Л. Зенкина. По материалам:http://www.vesti-gorod.ru

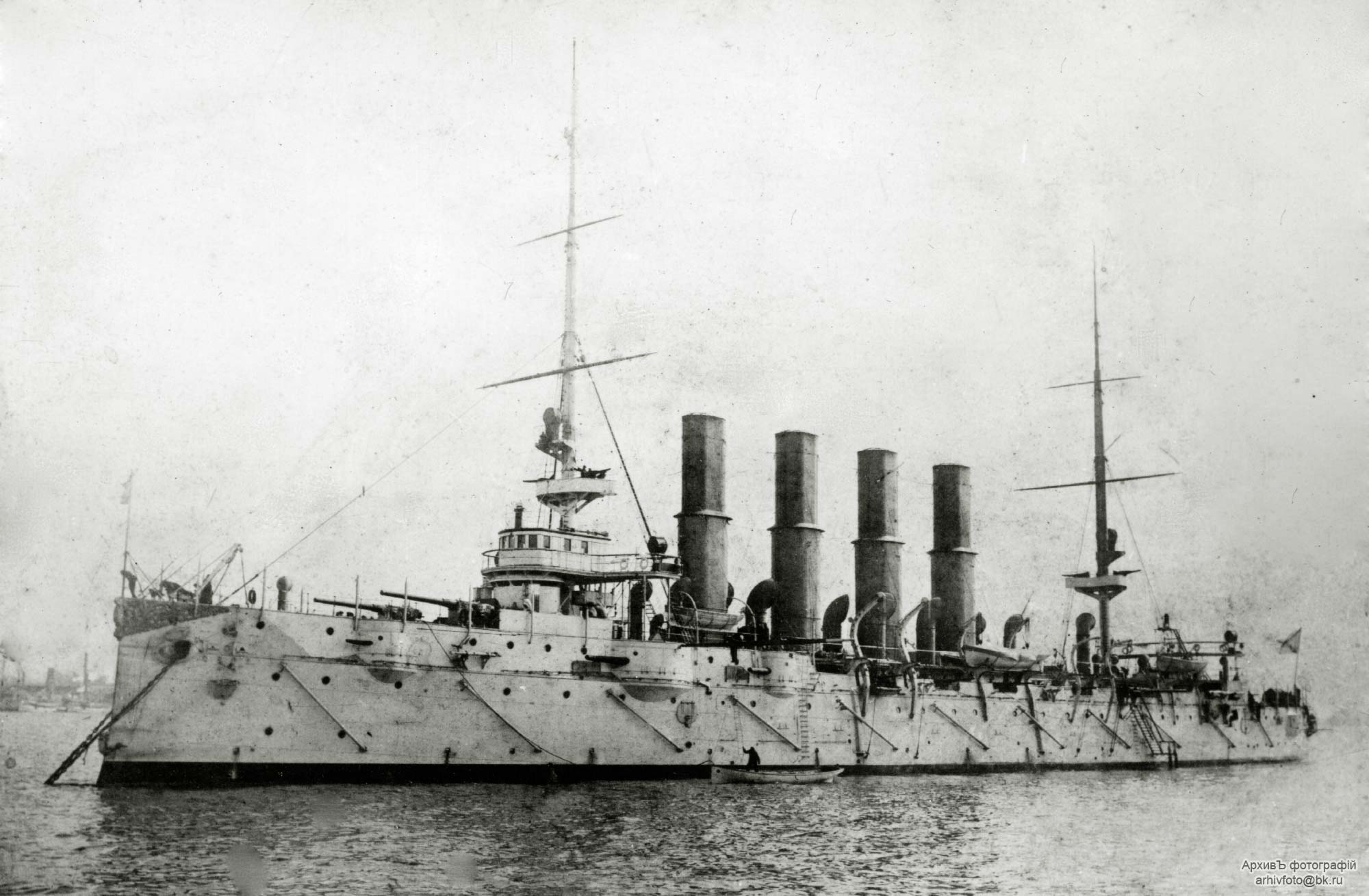

Герой крейсера "Варяг"

Горелов Иван Егорович (26.08.1880, с. Коржевка Городищенского уезда Пензенской губернии — 1949, с. Канаевка Городищенского района Пензенской област) — комендор 4 статьи. 16 октября 1901 года призван на военно-морскую службу сроком на 6 лет и зачислен в 7-й флотский экипаж. В кампании 1902-1903 гг. находился в плаваниях на судах Учебно-артиллерийского отряда. 11 ноября 1903 перечислен в 13-й флотский экипаж и, по прибытии на Дальний Восток, его назначили комендором на бронепалубный крейсер 1-го ранга «Варяг». За участие 27 января 1904 в бою с японской эскадрой у Чемульпо награжден ЗОВО (Знак отличия Военного ордена) Георгиевский крест 4-й степени № 97749. (На крейсере «Варяг» на момент боя у Чемульпо было 565 человек). Весной 1904 года находился в Одесском торговом порту. 30 апреля 1904 года переведен в 5-й флотский экипаж и отправлен с Черного моря в Кронштадт, где получил назначение на фрегат «Адмирал Лазарев». После завершения военно-морской службы вернулся в родное село Канаевка.

В марте 2008 Региональная общественная организация «Пензенское Морское Собрание» обратилась в правительство Пензенской области с инициативой установки памятника Ивану Егоровичу Горелову. Инициативу региональные власти поддержали, и из бюджета области были выделены средства на установку памятника военному моряку. На открытии памятника присутствовали близкие Горелова, представители общественности, власти, жители района.